荏原 畠山美術館は、茶道具を中心に、書画、陶磁、漆芸、能装束など、日本、中国、朝鮮の古美術品を展示公開している私立美術館です。収蔵品は、国宝の「林檎花図」「煙寺晩鐘図」をはじめ、大名茶人松平不昧の茶道具や加賀前田家伝来の能装束など、国宝6件、重要文化財33件を含む約1300件です。(→ コレクション)

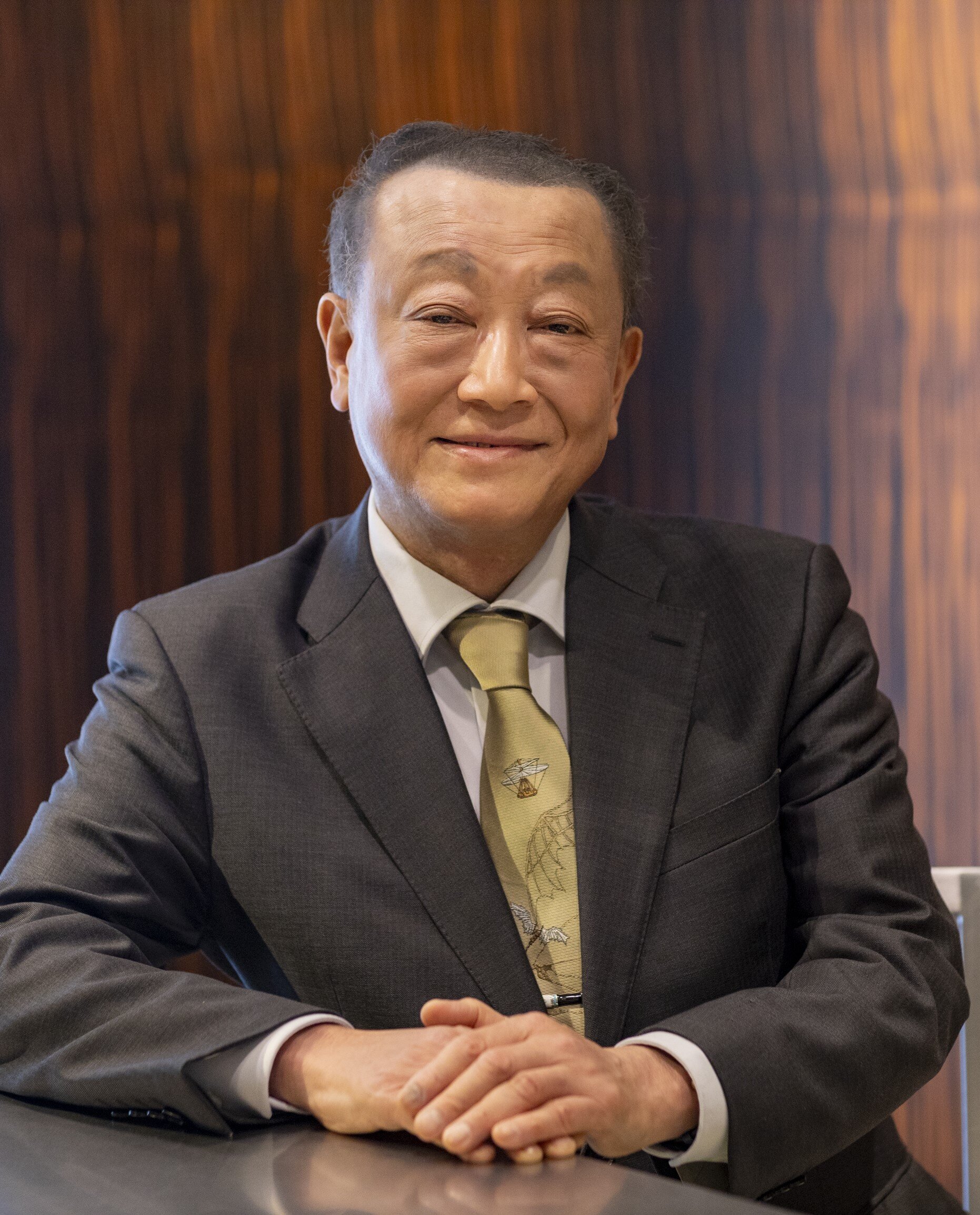

創立者畠山一清(1881―1971)は、昭和の初めに旧寺島宗則伯爵邸のあった白金猿町の土地約三千坪を購入、明治13年(1880)に天覧能が催されたという由緒あるこの地に、奈良般若寺の遺構や、加賀前田家重臣横山家の能舞台などを移築して、私邸「般若苑」を造営しました。昭和39(1964)年には、その精神と蒐集品を、広く社会に広め共有する場として、苑内の一角に畠山記念館を開設しました。

「最後の近代数寄者」と称えられる即翁 畠山一清のモットーは「社会国民の福利のために活動していく」ことでした。明治維新後の激動期に生を受け、数多くの支援を受けた一清が業を起こしたのも、その報徳の思想によるものでした。数多くの発明も日本の産業育成のためで、社会貢献にも尽力しました。能登畠山城主の一族につながる一清は、失われつつあった日本の歴史と伝統文化を敬慕し、みずからも能を演じ、茶の湯をたしなみました。

優れた古美術、茶道具の蒐集・保護にもつとめたのも、先人に倣い、茶道の復興と美術品の海外流失を防ぐためであったのです。茶会を多く催して、多くの友人を招き、創造的な茶の湯を実践しましたが、実業においては発明と国産化により、社会貢献を目指した一清の生き方と精神は、茶の湯と古美術蒐集にも現われ、新しい創造に満ち溢れた茶人を呼ぶ「数寄者」の名にふさわしいものとなったといえます。その生涯は、技術、芸術による豊かな社会と文化の創造であったといえるでしょう。

そして、約4年半に及ぶ改築工事を経て、令和6年(2024)秋に、かつて即翁がつくりあげた、唯一無二の既存本館をより一層磨き上げ、新たな美の体験や交流を提供する新館を増築し、多様な美の世界のニーズに応えていく美術館に生まれかわりました。

私たちは、創立者、即翁 畠山一清の理想を受けつぎ、現代の多様な社会と美術界に読み直し、新たな分野と可能性を求め、グローバルに発信していきたく思います。